浜松開誠館中学校・高等学校では、「教えない学校」を年度初めに設定し、主体的学習者を育てていく手法を令和3年度より取り入れてきました。

教えない学校について

校長 髙橋千広

本日から始まる4日間は、皆さんがこれまで経験してきた学校とは少し違う学校になるでしょう。

先生たちは皆さんの前に立って何かを教えることはありません。時間割もありません。

課題もテストもありません。

「えっ、何をするんだろう。」中学1年生、高校1年生の皆さんは、そう思ったかもしれませんね。この4日間は、皆さんが立ち止まって、じっくりと自分自身と向き合うための特別な時間です。

私たちは生まれてからたくさんの「枠」の中で生きてきました。小学校では「良い子」中学校では「高校入試を見据えた成績」という枠、部活動では「レギュラー」という枠でしょうか。もちろん、これらの枠組みは、私たちが社会で生きていく上で、ある程度の道しるべとなることもあります。しかし、時にはその枠が、皆さんの自身の本当の気持ちや才能を覆い隠してしまうこともあるのではないでしょうか。周りの期待に応えようと頑張るうちに「本当は何が好きなんだろう。」「何をしているときが一番楽しいんだろう。」「自分だけの特別な力って何だろう。」そんな自分の声が聞こえなくなってしまうこともあるかもしれません。

特に皆さんは、小学校、中学校と、決められたカリキュラムの中で学び、入試という画一的な評価の中で過ごしてきました。それは、皆さんの努力の証であると同時に、皆さん一人ひとりの持つ個性や可能性が、十分に表現されないままになっている可能性も秘めています。

「教えない学校」は、まさにその枠から少し離れて、自分自身という宇宙を探究する旅に出るための時間です。羅針盤となるのは、教科書でも先生の言葉でもありません。皆さんの心の中に眠る「好き」という気持ち、「得意」という感覚、そして何よりも「自分らしさ」という光です。皆さん一人ひとりに輝きがあります。

ここで、二人の人物の例を話しましょう。

一人目は、皆さんと同じ年齢の頃、周りの大人たちから「絵が上手だね。」「将来は画家になれるよ。」とよく言われていたAさんです。Aさんもその言葉を素直に受け止め、美術系の高校、大学へと進みました。しかし、進むにつれて、周りの才能ある人たちとの差を感じ始め、「自分は本当に絵が好きなんだろうか。」「周りの期待に応えようとしているだけじゃないか。」と悩むようになりました。結局、Aさんは、大学を卒業後、絵とは全く違う仕事を選びました。周りの評価という枠にとらわれ続けた結果、本当に自分が大切にしたいものを見失ってしまったのです。

もう一人は、小さい頃から機会が好きなBさんです。周りの友達がスポーツやゲームに夢中になるなか、Bさんは古い機械を分解したり、自分で小さな装置を作ったりすることに夢中でした。周りの大人からは「そんなことして何になるんだ。」と言われたこともありましたが、Bさんは自分の興味を諦めませんでした。高校生になると、その才能がロボットコンテストで才能を開花させ、大学では工学を学び、今では世界的なロボット開発者として活躍しています。周りの評価という枠に捉われず、自分の内なる声に従った結果、本当に好きなこと、得意なことを仕事にすることができたのです。

この二人の例からわかるように、周りの評価は一つの参考にはなりますが、それが全てではありません。皆さんの評価は、成績や周りの評価という目に見えるものだけで決まるのではないのです。

この4日間で、皆さんにやってほしいことは、難しく考えることではありません。ただ、自分の心に静かに耳を傾けてください。

あなた自身の輝きを発見できたら素敵ですね。

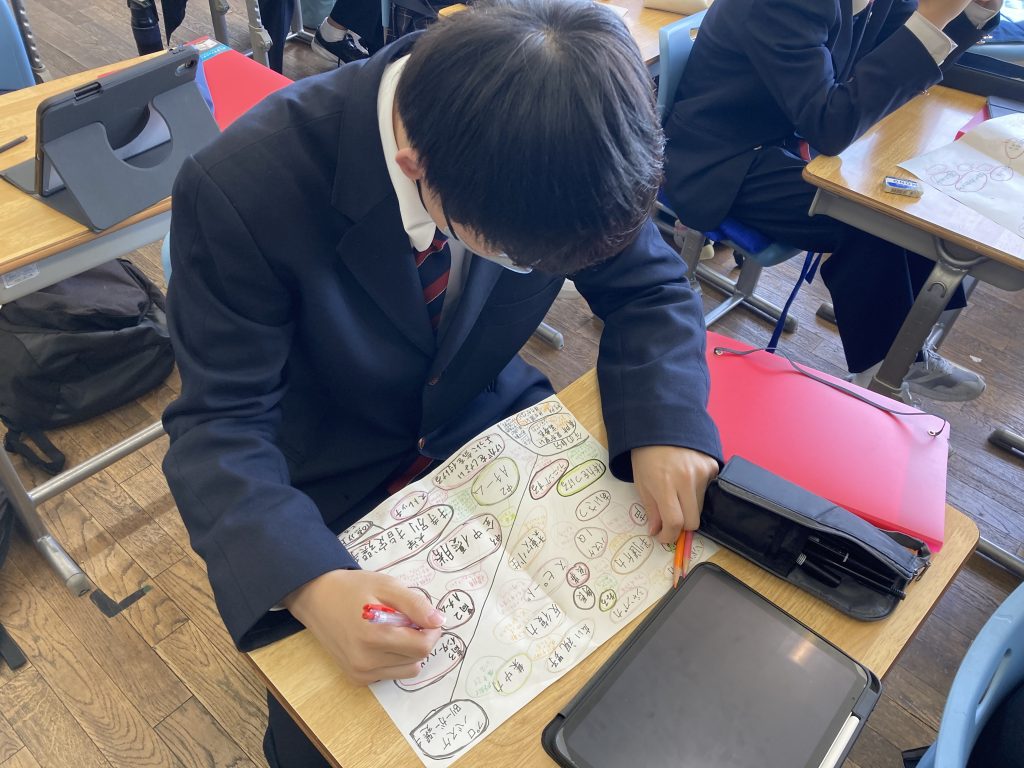

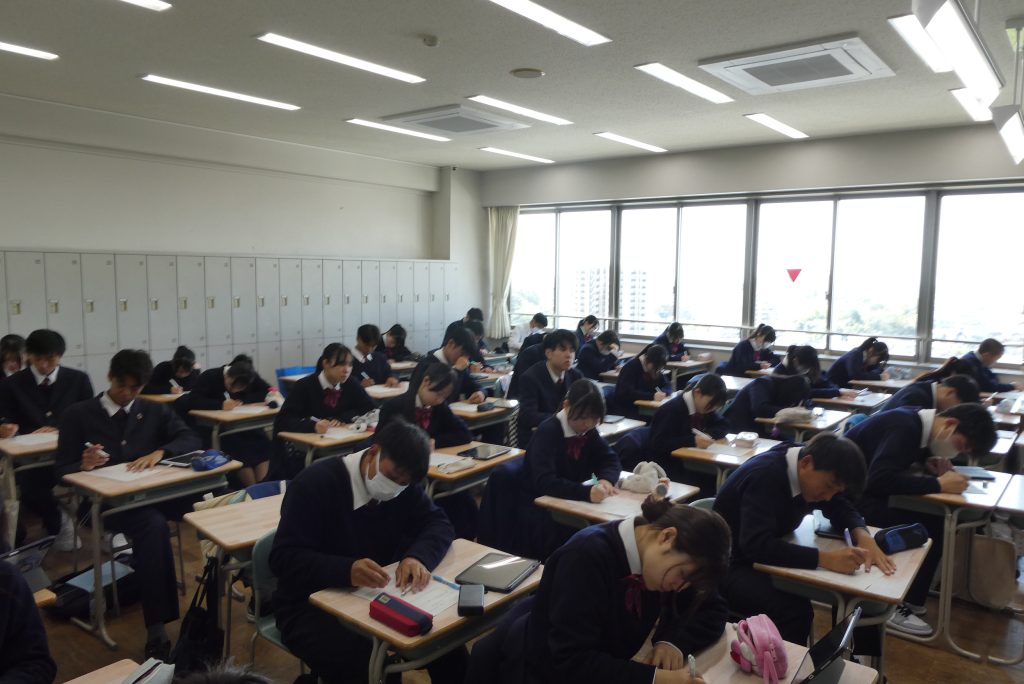

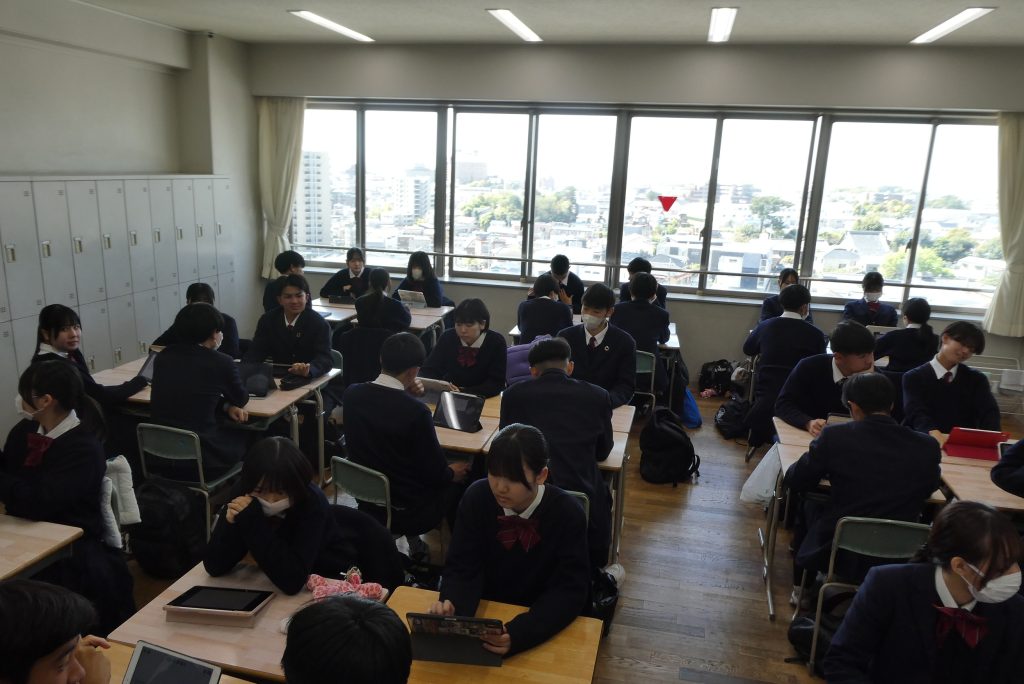

今の自分について自ら振り返ると同時に、グループやクラスで意見交換することで、自分が知らない自分を発見することができました。